白岡キーワード百科「し」

獅子博物館(ししはくぶつかん)

日本で初めて開館した獅子舞に関する頭や衣装の実物、獅子の模型、全国各地の獅子舞のビデオ映像、郷土玩具など獅子に関した各種資料を集めた博物館。

小久喜の高橋裕一さんが平成4年4月4日に開設。公開日は土曜・日曜・祝日で電話予約が必要。電話0480(92)9105

1階展示物

2階展示物

指定文化財(していぶんかざい)

昭和41年に教育委員会に文化財保護委員会が設置され、市の有形文化財・無形文化財・民俗文化財等の調査・研究が進められている。

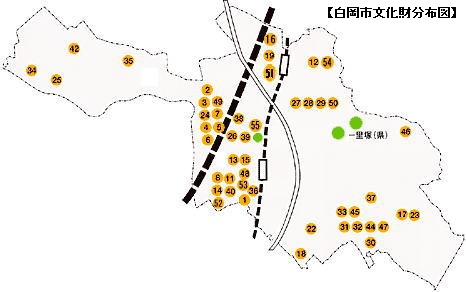

昭和52年に指定文化財第1号として「小久喜ささら獅子舞」が指定され、今日では表「白岡市指定文化財一覧」「白岡市文化財分布図」のようになっている。

| 番号 | 文化財の区分 | 種類 | 文化財 |

|---|---|---|---|

| - | 県記念物 | 史跡 | 一里塚 |

| - | 県有形文化財 | 彫刻 | 木造阿弥陀如来立像 |

| 1 | 市無形民俗文化財 | 小久喜の獅子舞 | |

| 2 | 市有形民俗文化財 | 篠津天王様の山車・上宿耕地 | |

| 3 | 市有形民俗文化財 | 篠津天王様の山車・横宿耕地 | |

| 4 | 市有形民俗文化財 | 篠津天王様の山車・宿耕地 | |

| 5 | 市有形民俗文化財 | 篠津天王様の山車・下宿耕地 | |

| 6 | 市有形民俗文化財 | 篠津天王様の山車・神山耕地 | |

| 7 | 市有形文化財 | 建築物 | 篠津久伊豆神社本社殿 |

| 8 | 市記念物 | 天然記念物 | 白岡八幡宮のカヤ |

| 11 | 市記念物 | 天然記念物 | 白岡八幡宮のイヌザクラ |

| 12 | 市有形文化財 | 書跡・典籍・古文書 | 山岡鉄太郎墨跡(高岩天満神社) |

| 13 | 市有形文化財 | 歴史資料 | 正福院の宝篋印塔 |

| 14 | 市有形文化財 | 歴史資料 | 鬼窪八幡宮鰐口(白岡八幡宮) |

| 15 | 市記念物 | 史跡 | 正福院貝塚 |

| 16 | 市有形文化財 | 絵画 | 紙本着色新井白石画像(観福寺) |

| 17 | 市有形文化財 | 書跡・典籍・古文書 | 木造薬師如来坐像(安楽寺) |

| 18 | 市有形文化財 | 歴史資料 | 阿弥陀三尊種子板石塔婆 |

| 19 | 市有形文化財 | 書跡・典籍・古文書 | 大久保家文書 |

| 22 | 市有形文化財 | 彫刻 | 円空作薬師如来坐像(薬師堂) |

| 23 | 市有形文化財 | 彫刻 | 円空作菩薩形坐像(安楽寺) |

| 24 | 市有形文化財 | 彫刻 | 円空作観音菩薩坐像 |

| 25 | 市有形文化財 | 書跡・典籍・古文書 | 田口家文書 |

| 26 | 市有形文化財 | 書跡・典籍・古文書 | 興善寺朱印状 |

| 27 | 市有形文化財 | 建築物 | 忠恩寺山門 |

| 28 | 市有形民俗文化財 | 忠恩寺十三仏 | |

| 29 | 市有形文化財 | 書跡・典籍・古文書 | 忠恩寺朱印状 |

| 30 | 市有形文化財 | 書跡・典籍・古文書 | 渋谷家文書 |

| 31 | 市無形民俗文化財 | 岡泉鷲神社の神楽 | |

| 32 | 市無形民俗文化財 | 岡泉大尽囃子 | |

| 33 | 市有形民俗文化財 | 岡泉の百庚申(岡泉観音堂) | |

| 34 | 市有形民俗文化財 | 柴山諏訪八幡神社の奉納絵馬 | |

| 35 | 市有形民俗文化財 | 下大崎住吉神社の奉納絵馬 | |

| 36 | 市有形文化財 | 書跡・典籍・古文書 | 鬼久保家文書 |

| 37 | 市有形文化財 | 彫刻 | 木造大日如来坐像(大徳寺) |

| 38 | 市有形民俗文化財 | 篠津観音堂の笠付地蔵 | |

| 39 | 市有形文化財 | 彫刻 | 木造達磨大師像(興善寺) |

| 40 | 市有形文化財 | 歴史資料 | 白岡八幡宮棟札 |

| 42 | 市有形文化財 | 歴史資料 | 荒井新田の高札 |

| 44 | 市記念物 | 天然記念物 | 岡泉鷲神社の大ケヤキ |

| 45 | 市有形民俗文化財 | 庚申待供養塔(岡泉観音堂) | |

| 46 | 市記念物 | 天然記念物 | 爪田ヶ谷諏訪神社の大スギ |

| 47 | 市有形民俗文化財 | 岡泉天王様の山車 | |

| 48 | 市有形民俗文化財 | 牛頭天王祭礼用具一式付 収納箱 | |

| 49 | 市有形民俗文化財 | 篠津天王様の神輿 | |

| 50 | 市有形民俗文化財 | 忠恩寺九品仏 | |

| 51 | 市有形文化財 | 歴史資料 | 朝鮮通信使奉納扁額及び下書き |

| 52 | 市有形文化財 | 考古資料 | タタラ山遺跡出土遺物 |

| 53 | 市有形民俗文化財 | 白岡八幡宮奉納絵馬群 | |

| 54 | 市有形民俗文化財 | 高岩天満神社奉納絵馬群 | |

| 55 | 市有形文化財 | 歴史資料 | 興善寺中世石造物群 |

9、10、41、43は指定解除

20、21は19に編入

児童館(じどうかん)

児童の健全な遊び空間としてコミュニティセンターに隣併設して開設。遊戯室や絵本・童話などを備えた図書室がある。毎年11月には、子どもたちが中心となって「児童館フェスティバル」が行われる。

篠津須賀神社(しのづすかじんじゃ)

篠津地内の字宿の鎮守で祭神は素戔嗚尊(すさのおのみこと)。社殿は本殿、拝殿。7月に行われる篠津の天王様は当社の祭礼である。また、神輿(みこし)は市指定文化財。当社は明治年間にいったん久伊豆神社に合祀されたが、氏子の間に伝染病が流行し、元にもどした経緯がある。

篠津村(しのづむら)

篠津の地名は『埼玉県地名誌』によれば、元荒川左岸、渡津より起こったものと考えられ、津は船着き場の意で、付近一帯に篠が生えていたため篠津と呼ばれたと考えられる。

江戸時代の篠津村は川越藩領の後、旗本領に属していた。明治22年に町村合併で誕生した篠津村は、野牛村、白岡村、寺塚村、高岩村が合併したものである。以後白岡町に合併するまでの65年間存続した。

現在は通称で「篠津地区」と呼ばれる範囲をいう。

篠津天王様(しのづのてんのうさま)

毎年7月中旬の日曜日に行われる須賀神社の祭礼で、5台の山車を組み立て飾り付け、巡行を行う。山車は江戸末期から明治初期に造られたものである。

天王様の起源は、夏に流行する疫病の退散をはかったのが始まりという。篠津の6耕地からそれぞれ当番が出て、高張提灯を先頭にすべての耕地を神輿が渡御し、また各耕地では山車の引き回しをするほか、地元の囃子連によるお囃子の奉納も行われる。

篠津久伊豆神社(しのづひさいずじんじゃ)

『風土記稿』に久伊豆社は「村内の鎮守にて、真福寺の持」とあり、真福寺は明治初期に廃寺となった。文献によれば、祭神は天穂日命(あめほひのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと)、大山祇命(おおやまつみのみこと)である。境内神社として、稲荷神社、九ヶ所神社、榛名神社、疱瘡神社、諏訪神社、雷電神社、八幡神社、浅間神社等が祀られている。

境内社である浅間神社の7月1日の祭礼(初山)は、この1年間に生まれた子どもを連れた大勢の参拝人で賑わう。

篠津久伊豆神社本社殿(しのづひさいずじんじゃほんしゃでん)

篠津久伊豆神社は康治元年(1142)の創建と伝えられ、現在の社殿は安政元年(1854)より5年の歳月をかけ拝殿が完成した。現在の彫刻もこの時のもので、江戸伽藍彫刻の力作である。彫刻は天保13年(1842)生まれの立川音芳(音吉)の作である。音吉は彦根藩家臣の家から江戸の仏師に養子となり、佐野の立川芳治の下で宮彫を習得した。その後、篠津久伊豆神社の彫刻を依頼され、当地に住むようになった。

彫物は「天の岩戸」「源頼政御殿の図」「三韓征統」「牡丹に獅子」「波に鯛」など拝殿の3面に施されている。市指定文化財。篠津の天王様の山車の彫刻も立川氏によるものである。

源頼政御殿

三韓征統

天の岩戸

柴山(しばやま)

大山地区に属し、柴山は古くは菖蒲領大崎郷に属した。柴山の柴とは雑木(そだ)の意で、柴山はこのような燃料採取の丘、林をさしていると考えられる。荒井新田との境には柴山沼があり、蓮田市境には見沼代用水が元荒川と交差する柴山伏越がある。

明治22年に下大崎村など3か村と合併し大山村となり、昭和29年に日勝村・篠津村と合併して白岡町となる。

柴山沼(しばやまぬま)

大山地区のほぼ中央に位置し、元荒川の下浸作用によって形成された河川跡。県内の自然沼としては川越市の伊佐沼に次ぐ大きさの沼である。

江戸時代の享保13年(1728)井沢弥惣兵衛により1部が干拓されたが、なお中央部に53町歩(52.5ヘクタール)を残していた。昭和52年からの県営圃場整備事業で面積12.5ヘクタール、水深約8メートルの規模の沼となった。

平成4年度から始った県営水環境保全事業によるビオトープ(生態系の保全・復元)等の整備で、さらに親しみやすい沼になっている。柴山沼は格好の釣り場として、多くの釣り人が年間を通して訪れている。

柴山伏越(しばやまふせこし)

柴山地内の元荒川と見沼代用水が交差するところで、元荒川の川底を見沼代用水がサイフォン方式で蓮田市上平野に抜け出る構造物をいう。この伏越は、享保12年(1727)に井沢弥惣兵衛為永によって行われた土木工事で完成した。伏越地点では当初は伏越と掛渡井(元荒川の上を樋によって通水する)が行われ、舟運にも利用された。その後、数回の改築工事が行われ、掛渡井は廃止され、伏越も現在のような形態になった。

柴山伏越付近

柴山伏越の開設当時の様子を知ることのできる図

「見沼代用水路重要構造図のうち伏越桶柴山村之真景」

(埼玉県立博物館蔵)

渋谷塊一(しぶやかいいち)

明治26年(1893)~昭和46年(1971)

現在の岡泉地内に生まれ、大正3年明治大学法科を卒業。同5年に日勝村名誉助役を振出に同村農会会長、同村長を歴任。村の自力更生事業などに傑出した力量を発揮。昭和3年に県会議員に当選、傍ら郡農会副会長、県農地委員など多くの公職を兼ねた。同17年には官選の北足立地方事務所長、同18年には川越市長に就任した。同39年には県東部の茶業の興隆と狭山茶の振興に尽くした功績で、黄綬褒章を受賞。

また、若い頃は北原白秋の門下として農民の生活を題材にした短歌などを作った。享年77歳。名誉町民。

市民憲章

昭和59年の町制施行30周年記念として、自然と人間と文化が息づく地域社会づくりを目指し、より明るく住みよいまちを築くために制定されたものである。

市民憲章

わたくしたちは、美しい自然と豊かな文化に恵まれ、長い歴史と伝統をもつ白岡市民であることに誇りと責任をもち、より明るく住みよいまちを築くため、ここに市民憲章を定めます。

- 1 豊かな緑を愛し、自然環境を守ります。

- 1 きまりを守り、互いの人権を尊重します。

- 1 教養と文化を高め、スポーツに親しみます。

- 1 思いやりと善意の心で、奉仕します。

- 1 仕事に誇りをもち、明るい家庭を築きます。

下大崎(しもおおさき)

大山地区に属し、大崎は中世の埼玉郡内にあった郷名である。現在の大山地区付近一帯の地域を大崎郷と称したものと考えられ、近世になって大崎村となった。大崎村は古くは埼玉郡に属し、元禄以後は上大崎、下大崎に分かれていた。

明治22年に柴山村になど3か村と合併し大山村となり、昭和29年に日勝村・篠津村と合併して白岡町となる。

下野田(しものだ)

日勝地区に属し、『白岡町史』によれば、下野田は上野田とともに「野田村」と呼ばれていた。昔は騎西領に属し、上、下に分村したのは享保年間と考えられる。

野田の意味の詳細は不詳であるが、「高燥(こうそう)の原野(土地が高く、低温の地)」の意味と考えられる。

明治28年に岡泉村など8か村と合併し日勝村となり、昭和29年に篠津村・大山村と合併して白岡町となる。

下野田の一里塚(しものだのいちりづか)

江戸幕府は、慶長9年(1604)主要街道に一里塚を築いた。江戸日本橋を起点に1里(約4キロメートル)毎に街道の両側に塚を築き頂上に榎や松の木などを植えた。当地の一里塚には榎が植えられている。

下野田の一里塚は日光御成道に造られたもので、日本橋から11番目の塚である。なお、両側に塚の残る一里塚としては県内唯一で、県の文化財(史跡)に指定されている。

下野田鷲宮神社(しものだわしみやじんじゃ)

下野田のほぼ中央にある鎮守で、祭神は天穂日命(あめほひのみこと)。社殿は本殿と拝殿。境内には種々の記念碑、稲荷神社がある。中でも富士講中によって造立した「孝心塔」の石塔はめずらしい。

社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)

地域住民やボランティア、福祉関係機関の参加と協力を得て、市行政と連携し、福祉社会の実現を目指す民間の福祉団体(社会福祉法人)。

介護ベッドなどの福祉機器貸与、配食サービス、車いす使用者移動支援サービスなど各種在宅福祉事業を行うほか、心身障害者地域ディケア施設「ありの実館」「東ありの実館」の受託運営、ボランティア活動推進事業などを行っている。現在、白岡町保健福祉総合センター(はぴすしらおか)1階に事務所がある。

朱印状(しゅいんじょう)

江戸時代、将軍から寺社に土地の寄進を記した公文書。江戸幕府が寺社に対して朱印状を与えてその所領を確認した土地を朱印地と言う。

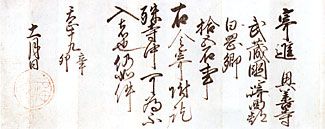

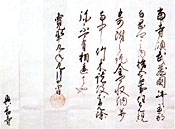

町内では高岩の忠恩寺、白岡の興善寺に伝わり、いずれも指定文化財。

興善寺朱印状

興善寺朱印状

寿楽院(じゅらくいん)

小久喜にある曹洞宗の寺院。興善寺の末寺。山号は大高山。本尊は釈迦牟尼如来。資料によれば、元亀2年(1571)の造立で、2回焼失している。境内には薬師堂がある。墓地には小久喜の旧家である鬼久保家の墓所がある。

更新日:2023年01月31日