中世の圏央道!?鎌倉街道中つ道!(赤砂利遺跡第10地点)

平成26年7月1日から30日までの約1か月間、個人住宅建設に先だち、赤砂利(あかっちゃり)遺跡(第10地点)の発掘調査を行いました。調査では中世(800~400年前)を中心に大きな発見がありました。調査によって得ることができた成果の一部を報告します。

発掘作業状況

図面記録作業状況

鎌倉街道とは

赤砂利遺跡は下野田地区に所在し、過去の調査から、縄文時代や中世を中心とした集落跡と考えられています。

今回の調査では、中世の溝跡や井戸跡、そして建物跡や柵列跡と思われる柱穴が数多く発見されました。

調査区南半部全景

柱穴より出土した陶磁器片

調査地点の直近に位置する大徳寺は寺伝によれば開山は中世にまで遡り、寺の東を通る道は日光御成道整備前の「本街道」として伝わっています。この本街道こそが鎌倉街道中つ道(なかつみち)ではないかとする考えがあります。

「鎌倉街道」とは、鎌倉時代に幕府のある鎌倉と各地を結んだ道路網で、鎌倉幕府の御家人が有事の際に「いざ鎌倉!」と将軍の元に馳せ参じた道であり、鎌倉時代の関東近郊の主要道として用いられています。

鎌倉時代の歴史書である「吾妻鑑(あづまかがみ)」によれば、鎌倉街道には上つ道、中つ道、下つ道という3つの主要道があり、それぞれのルートには諸説があるものの、中つ道は鎌倉から現在の武蔵(むさし)国(現在の東京都と埼玉県および神奈川県の川崎市・横浜市)東部を経て下野(しもつけ)国(現在の栃木県)に至る古道と推定されています。

まさに、鎌倉街道は中央である鎌倉と地方を繋ぐ主要幹線であり、中世版圏央道とも言えるのではないでしょうか。

街道沿いの繁栄

今回の調査地点はまさに伝鎌倉街道中つ道に隣接する地点にあたり、街道自体の発見も期待されましたが、残念ながら道路の痕跡を認めることはできませんでした。しかし、街道に沿って並列する柱穴や街道と直交して並ぶ柱穴が認められるなど、街道やその区画に伴うと考えれる痕跡が発見されたことは意義深いものと言えます。

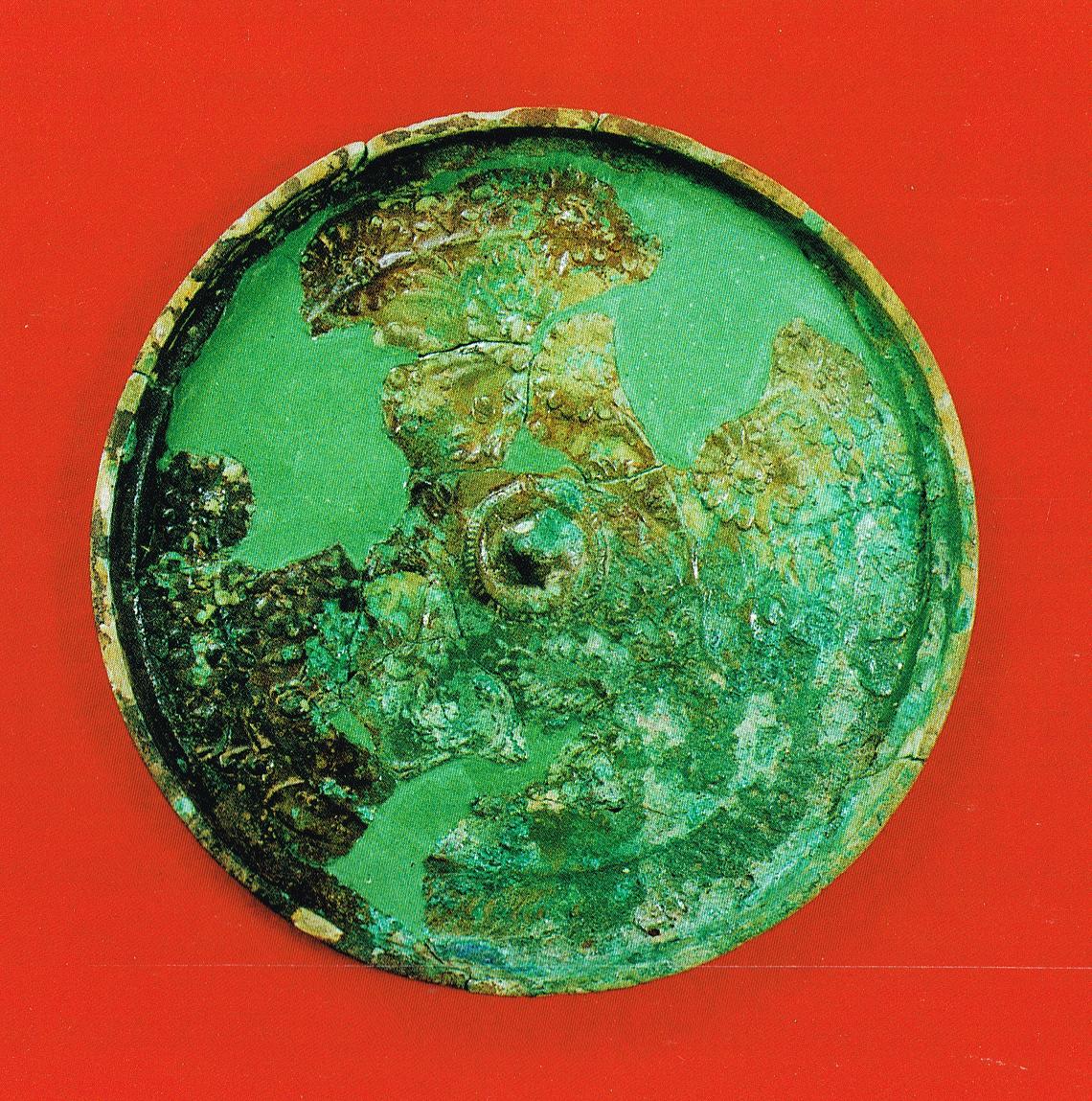

今回の調査地点の西隣は平成7年度に赤砂利遺跡第2地点として調査され、井戸を転用した墓穴からは、青銅鏡や木製櫛(くし)などの貴重な資料が出土しています。今回の調査でも墓穴と考えられる土坑(どこう)が発見されるとともに、第2地点で見つかった溝跡の続きも発見されました。

今後は、第2地点の調査成果を含めて整理を進め、白岡の中世歴史に迫っていきたいと考えています。

土坑

第2地点で発見された青銅鏡

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課文化財保護担当

〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)

電話:0480-92-1111

0480-92-1111(直通)

メール:syougaigakusyuu@city.shiraoka.lg.jp

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年01月31日